Kita sering berpikir bahwa ketimpangan gender hadir karena perempuan kurang berpendidikan, atau karena akses ekonomi belum merata. Tapi anggapan itu terlalu nyaman. Terlalu dangkal. Karena sesungguhnya, akar ketimpangan bukan terletak pada seberapa banyak sekolah yang dibangun, atau berapa banyak pelatihan yang diberikan. Ketimpangan itu bisa saja tumbuh dalam halusnya ucapan ibu kepada anak perempuannya, dalam tawa para guru saat anak laki-laki bicara lantang, dan dalam bisik-bisik tetangga saat seorang perempuan berani mengambil alih ruang laki-laki.

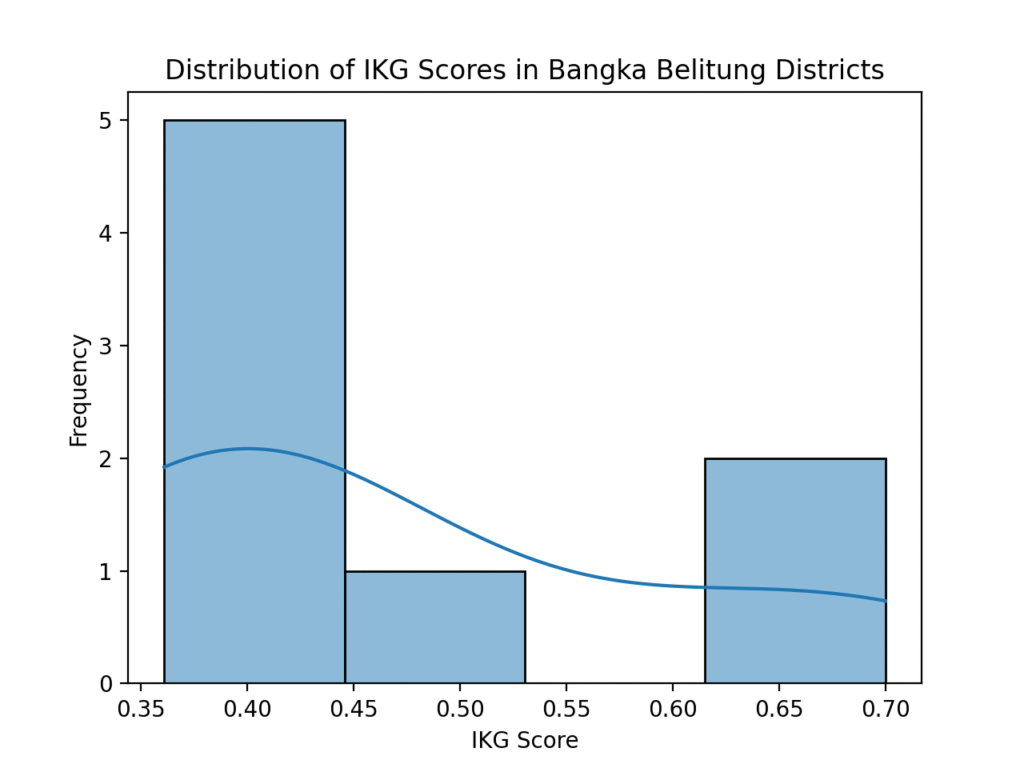

Histogram distribusi IKG memperlihatkan mayoritas kabupaten/kota di Bangka Belitung mengendap pada skor antara 0,35 hingga 0,45. Ini artinya, sebagian besar wilayah menunjukkan tingkat ketimpangan gender yang masih moderat menuju tinggi.

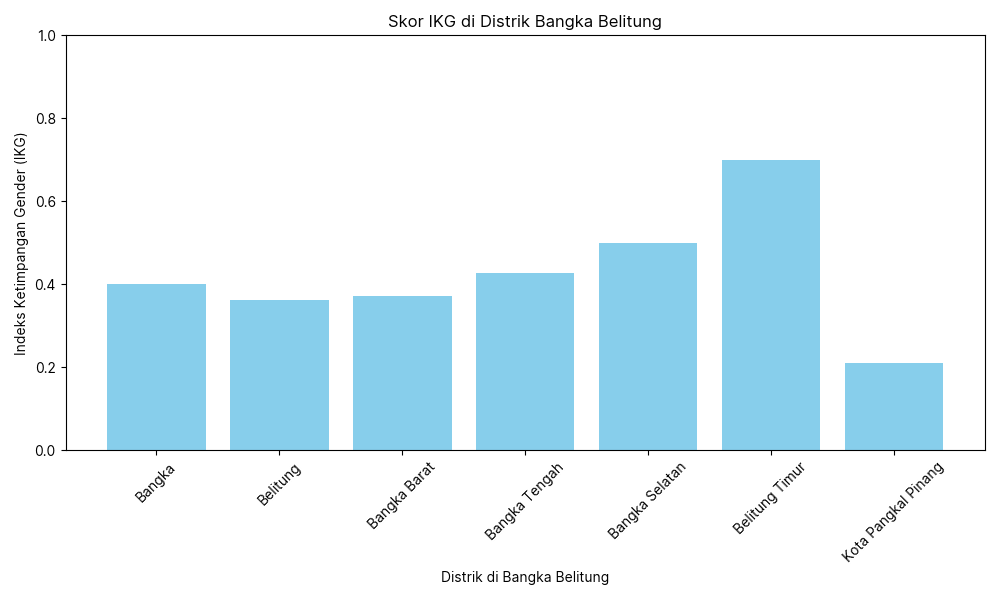

Dapat dilihat bahwa grafik di atas menggambarkan pola ketimpangan gender di Kepulauan Bangka Belitung. Tapi grafik ini bukan hanya tentang nilai. Ia adalah lanskap sosial yang diam-diam mengungkap bagaimana sistem berjalan timpang, tanpa perlu teriak.

Histogram tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota berada di tengah spektrum ketimpangan, tak terlalu ekstrem, tapi juga jauh dari setara. Mayoritas terjebak di antara dua ujung: tidak cukup buruk untuk disebut krisis, tapi juga tidak cukup baik untuk disebut kemajuan. Ini adalah zona nyaman dari ketimpangan, sebuah tempat di mana masalahnya tidak cukup besar untuk diributkan, tapi cukup dalam untuk melumpuhkan generasi perempuan selanjutnya.

Dapat dilihat pada grafik di bawah, bahwa Kota Pangkal Pinang mencatat skor IKG paling rendah—sekitar 0,2, yang secara teknis menunjukkan ketimpangan rendah. Namun di sisi lain, Belitung Timur mencolok sebagai wilayah dengan skor IKG tertinggi, mendekati angka 0,7. Ketimpangan di daerah ini tidak bisa lagi ditafsirkan sebagai “normal”, tetapi harus dibaca sebagai kondisi darurat sosial yang mendesak untuk ditangani.

Namun, grafik ini tidak menjelaskan “mengapa”. Ia hanya memotret “apa” yang terjadi. Maka tugas kita adalah berusaha menelusuri akar penyebab yang tak kasat mata, yaitu norma sosial terkait peran gender.

Norma Sosial: Mesin Sunyi Penggiling Kesetaraan

Norma gender tidak pernah muncul sebagai kebijakan tertulis. Ia tidak berbentuk undang-undang, tapi lebih kuat dari hukum mana pun. Ia menyusup dalam candaan, dalam nasihat orang tua, dalam pelajaran sekolah, bahkan dalam peraturan tidak tertulis di tempat kerja. Norma ini membentuk skenario hidup yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang mana keduanya jarang disusun berdasarkan keadilan.

Perempuan di Bangka Belitung kemungkinan besar masih banyak dibentuk untuk menjadi “penjaga rumah tangga” alih-alih pemimpin komunitas. Anak perempuan bisa saja cenderung dianggap cukup dengan pendidikan dasar, sementara anak laki-laki didorong untuk menjadi pencari nafkah, pemimpin keluarga, dan pengambil keputusan. Karena dalam beberapa penelitian yang mengkaji mengenai peran perempuan pada masyarakat lokal, ditemukan bahwa proses ini bukanlah sebuah mitos. Ia nyata. Ia hadir dari rumah hingga ruang kebijakan (Nartey et al., 2023; Rafique, 2022).

Penelitian terkait mengenai masyarakat lokal juga menjelaskan baik secara implisit dan eksplisit, bahwa dalam keluarga, norma ini muncul dalam bentuk pelimpahan beban kerja domestik kepada anak perempuan, pengabaian terhadap hak pendidikan mereka, serta penguatan dominasi laki-laki sebagai pemilik otoritas utama (Nurseha, 2024). Di sekolah, kita melihat bagaimana stereotip akademik dibentuk dan ditegakkan. Di tempat kerja, diskriminasi merajalela dalam bentuk peluang kerja yang timpang, perbedaan upah, serta rendahnya representasi perempuan dalam posisi strategis (Scarborough & Moeder, 2022).

Kekerasan Struktural dan Simbolik

Yang sering terabaikan dari diskursus ketimpangan gender adalah ketimpangan bukan hanya soal akses, tapi juga soal kekerasan. Norma yang membenarkan dominasi laki-laki secara simbolik membuka ruang bagi kekerasan berbasis gender. Kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di tempat kerja, hingga pengabaian kesehatan reproduksi—semua berakar pada legitimasi norma patriarkal (Heise et al., 2019; Dixit, 2024).

Ketika masyarakat memandang kekuasaan laki-laki sebagai hal alami, maka setiap upaya perempuan untuk setara dianggap menyimpang. Inilah jebakan paling halus dari norma: ia membuat ketidakadilan menjadi terlihat sah. Selain itu, karena ia diwariskan melalui lintas generasi, maka intervensi perubahan harus bekerja jauh lebih keras untuk menandingi sistem sosial yang sudah mengakar.

Mengapa Kota Pangkal Pinang Rendah dan Belitung Timur Tinggi?

Pertanyaan ini penting, dan jawabannya tidak sesederhana dikotomi “baik” atau “buruk”. Pangkal Pinang, sebagai pusat urban dan administratif, mungkin mendapat skor IKG rendah karena terbantu oleh faktor seperti modernisasi, akses terhadap pendidikan, serta kehadiran institusi negara yang relatif lebih progresif. Namun, skeptisisme tetap diperlukan. Skor rendah belum tentu berarti norma telah berubah. Bisa jadi hanya cerminan dari statistik formal yang belum menyentuh ranah kultural secara mendalam.

Sebaliknya, tingginya skor IKG di Belitung Timur bisa mencerminkan kombinasi antara keterisolasian geografis, keterbatasan infrastruktur sosial, serta dominasi budaya patriarkal yang masih kuat di wilayah tersebut. Nampaknya, dalam kondisi seperti ini, perempuan bukan hanya tidak punya suara—mereka bahkan tidak dianggap layak berbicara.

Perubahan Itu Mungkin, Tapi Tidak Otomatis

Ada kecenderungan berpikir bahwa modernitas akan otomatis membawa kesetaraan. Ini keliru. Tanpa intervensi yang sistemik dan menyentuh akar norma, modernisasi justru bisa menciptakan ketimpangan baru: perempuan bekerja, tapi tetap dibebani urusan rumah; perempuan berpendidikan tinggi, tapi tetap disingkirkan dari posisi pengambil keputusan.

Studi menunjukkan bahwa intervensi efektif dalam mengubah norma gender harus dilakukan di berbagai level—individu, komunitas, institusi, dan negara (Stewart et al., 2021). Pelibatan laki-laki sangat penting, karena perubahan tidak akan terjadi jika kelompok dominan tidak ikut melepaskan keistimewaannya. Pendidikan kritis di sekolah, kampanye media yang progresif, serta penegakan hukum terhadap diskriminasi dan kekerasan gender menjadi bagian dari ekosistem yang harus dibangun.

Data IKG Bangka Belitung adalah alarm sosial. Tapi alarm tidak berguna jika tidak dibarengi kesadaran. Ketimpangan gender yang tercermin dalam skor IKG bukan semata-mata karena kesenjangan ekonomi atau ketertinggalan pendidikan. Ia lahir dari norma-norma sosial yang diam-diam memenjarakan. Dan selama norma-norma ini dianggap “kodrat” atau “adat”, maka kesetaraan hanya akan menjadi jargon.

Kita tidak bisa netral di hadapan ketimpangan. Diam berarti membiarkan. Bangka Belitung, dan Indonesia secara luas, membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan fisik. Kita butuh revolusi budaya—dimulai dari keberanian untuk berkata bahwa norma yang timpang bukan warisan luhur, tapi beban yang harus ditanggalkan.

Referensi

- Dixit, S. (2024). Role of Social Norms and Culture in Gender Violence. International Journal of Research and Scientific Innovation. https://doi.org/10.51244/ijrsi.2023.1012027

- Gruneau, M. (2021). The Persistence of Social Norms, Family Formation, and Gender Balance in Politics. Politics & Gender, 18, 708–740. https://doi.org/10.1017/S1743923X21000106

- Heise, L., Greene, M., Opper, N., Stavropoulou, M., Harper, C., Nascimento, M., … & Gupta, G. (2019). Gender inequality and restrictive gender norms: framing the challenges to health. The Lancet, 393, 2440–2454. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30652-X

- Nartey, P., Bahar, O., & Nabunya, P. (2023). A Review of the Cultural Gender Norms Contributing to Gender Inequality in Ghana: An Ecological Systems Perspective. Journal of International Women’s Studies, 25(7).

- Nurseha, I. (2024). Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interseksi Ekonomi, Pendidikan, dan Konstruksi Sosial. MASADIR: Jurnal Hukum Islam, 4(2). https://doi.org/10.33754/masadir.v4i02.1343

- Rafique, S. (2022). Social Construction of Gender-Inequality at Family Level.

- Scarborough, W., & Moeder, J. (2022). Culture’s Gendered Consequences: The Relationship Between Local Cultural Conditions and the Gender Wage Gap. Social Currents, 9, 526–557. https://doi.org/10.1177/23294965211045088

- Stewart, R., Wright, B., Smith, L., Roberts, S., & Russell, N. (2021). Gendered stereotypes and norms: A systematic review of interventions designed to shift attitudes and behaviour. Heliyon, 7, e06660. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06660

- Turnip, L., Judiasih, S., & Yuanitasari, D. (2025). SDG’s in Family Law: The Effect of Gender Inequality on the Quality of Children’s Education in the Family. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2). https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i2.9371